Le sinfonie del Lingotto

Novembre 6, 2003 in il Traspiratore da Stefano Mola

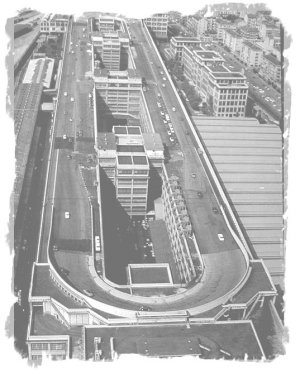

A pensarci, l’Auditorium del Lingotto è una metafora di Torino. Arriviamoci da fuori, senza badare troppo ai gonfaloni che annunciano al vento la manifestazione di turno. Vediamo un profilo geometrico purissimo, un’idea platonica di edificio: un parallelepipedo. Sembra quasi impossibile e forse ingiusto che stia proprio lì, soffocato dalle forme disordinate e congestionate dei dintorni. Esternamente, le squame ordinate delle finestre non sembrano denunciare alcuna emozione. A malapena si potrebbe sospettare qualcosa nella rampa elicoidale che porta alla pista sul tetto, un richiamo alla lontana a scaloni rinascimentali, a quei camminamenti interni che servivano a far salire i cavalli nei palazzi ducali. La forma essenziale, o meglio l’essenza della forma, riprende degli echi soltanto se lasciamo per un attimo andare l’immaginazione, se proviamo a proiettarci indietro e dentro. Se ci mettiamo in ascolto riusciamo forse a catturare ancora una traccia delle migliaia di persone che hanno speso parti fondamentali della loro vita per durata e investimento mentale animando quella forma come un denso flusso sanguigno.

A pensarci, l’Auditorium del Lingotto è una metafora di Torino. Arriviamoci da fuori, senza badare troppo ai gonfaloni che annunciano al vento la manifestazione di turno. Vediamo un profilo geometrico purissimo, un’idea platonica di edificio: un parallelepipedo. Sembra quasi impossibile e forse ingiusto che stia proprio lì, soffocato dalle forme disordinate e congestionate dei dintorni. Esternamente, le squame ordinate delle finestre non sembrano denunciare alcuna emozione. A malapena si potrebbe sospettare qualcosa nella rampa elicoidale che porta alla pista sul tetto, un richiamo alla lontana a scaloni rinascimentali, a quei camminamenti interni che servivano a far salire i cavalli nei palazzi ducali. La forma essenziale, o meglio l’essenza della forma, riprende degli echi soltanto se lasciamo per un attimo andare l’immaginazione, se proviamo a proiettarci indietro e dentro. Se ci mettiamo in ascolto riusciamo forse a catturare ancora una traccia delle migliaia di persone che hanno speso parti fondamentali della loro vita per durata e investimento mentale animando quella forma come un denso flusso sanguigno.

È come una specie di anima collettiva intrappolata, che genera una vibrazione, un’oscillazione tra qualcosa che è stato vissuto profondamente e quello che è rimasto, e che sta tentando di diventare qualcos’altro. Se per un attimo ci fermiamo all’interno e proviamo a immaginare il rumore che doveva esserci, catena di montaggio, voci, motori, passioni, sofferenze, forse non ci sembra impossibile che parte di quella vibrazione sia rimasta trattenuta nelle pareti e venga rilasciata poco a poco, in una specie di decadimento radioattivo. La struttura si fa testimone di qualcosa che c’era e che sta scomparendo anche dalle altre parti della città. Ne trattiene una specie di moralità severa, sofferente, rettilinea, squadrata.

Eppure la struttura del Lingotto non è soltanto sterile testimonianza, lamento della memoria che sbiadisce e si fa friabile, come i residui di un affresco che fanno semplicemente intuire il resto senza più potersi trasformare in qualcos’altro. Se fosse così, sarebbe un semplice, commiserante ripiegamento verso l’interno. Invece si sta trasformando. Alcune delle sue mutazioni cercano di cancellare la risonanza, di omologarla a un sogno finto plasticato. Però c’è l’Auditorium. Soffermiamoci sulla vibrazione e sull’oscillazione che abbiamo immaginato. Il suono non è altro che questo, è aria in movimento secondo certe frequenze all’interno e contro certe superfici. Soprattutto, è emozione. E all’emozione associamo immediatamente calore, un calore colorato e avvolgente. Il legno di ciliegio è perfetto, come idea dell’emozione. Probabilmente, è anche il materiale più adatto per riverberare e contenere la musica. Allora è come se venisse concesso alla vibrazione precedente di rimanere: trasformandosi, distillandosi e nobilitandosi nelle armonie che vengono eseguite proprio all’interno di questo bellissimo auditorium.

Anche se da fuori, come abbiamo detto all’inizio, è difficile intuire qualunque cosa. Però, adesso che siamo entrati, abbiamo ritrovato una specie di cuore, nel legno di ciliegio e nelle poltrone rosse, che si sostituisce al flusso denso di sangue di prima. Nella geometria, l’emozione. Se vogliamo spingerci ancora più in là, aver messo questo auditorium dentro una ex fabbrica sembra disegnare una traccia evolutiva per la nostra città. Da più punti di vista. Piazza un paletto di passato da non cancellare, ma da rispettare. E lo fa senza indulgere a una conservazione di sterile rimpianto, ma scavando dall’interno, nel guscio di quello che è stato, ridandogli vita, luogo privilegiato per stagioni musicali raffinatissime. Da città prevalentemente industriale a città che può fare della cultura, a partire dalla musica e dall’arte, il pilastro dello sviluppo futuro. Il problema è trovare il giusto equilibrio tra la razionalità della forma che può nascondere l’emozione fino a renderla trasparente, come è forse nella spirale genetica della nostra città, e la necessità di portare tutto fuori e tutto davanti nella velocità indifferente che ci circonda, con il rischio di perdere un’anima che viene da lontano, diventando troppo uguali ad altri luoghi.

di S. Mola