Carne

Gennaio 25, 2004 in il Traspiratore da Stefano Mola

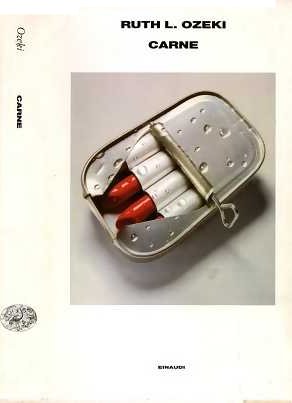

Carne – Ruth Ozeki – Einaudi Editore – pp. 378 – Euro 8,78

…a tavola coi libri, metaforicamente, sono stato parecchio in questi ultimi tre anni, recensendo i volumi che partecipano al concorso Libri da gustare (ne trovate tracce profonde sulle pagine virtuali del nostro gemello informatico, www.traspi.net). Un’esperienza che mi ha spinto a riflettere sui significati reali e simbolici del cibo, su quanto in fondo ci racconti di noi, della nostra cultura. Così, quando ho iniziato a pensare a questo pezzo, mi è venuto in mente un libro che ho letto circa un anno fa, che non ha mai partecipato al concorso, ma di cui ci tenevo molto a parlare.

…a tavola coi libri, metaforicamente, sono stato parecchio in questi ultimi tre anni, recensendo i volumi che partecipano al concorso Libri da gustare (ne trovate tracce profonde sulle pagine virtuali del nostro gemello informatico, www.traspi.net). Un’esperienza che mi ha spinto a riflettere sui significati reali e simbolici del cibo, su quanto in fondo ci racconti di noi, della nostra cultura. Così, quando ho iniziato a pensare a questo pezzo, mi è venuto in mente un libro che ho letto circa un anno fa, che non ha mai partecipato al concorso, ma di cui ci tenevo molto a parlare.

È il romanzo d’esordio di Ruth Ozeki. Ha un titolo molto secco, una sola parola, Carne, che evoca subito molte cose. Due su tutte, o prima di tutte: il sesso e il cibo. Ovvero due tra i principali modi di interazione degli esseri umani. Guardando la copertina, si vede una mucca di plastica sopra un prato artificiale. Lo sfondo è fuori fuoco. La suggestione si sposta sul cibo, ma viene introdotto un altro piano: la mucca infatti non è cibo, sia perché è di plastica, sia perché, anche se fosse vera, dovrebbe prima essere macellata. Non è ozioso analizzare la copertina, i rapporti tra titolo e copertina, perché riflettono e riassumono i temi del romanzo. Ma veniamo alla storia.

Si racconta innanzi tutto di Jane Takagi-Little. Metà americana e metà giapponese, di professione documentarista, viene incaricata dalla BEEF-EX, grande azienda produttrice di carne, di coordinare una serie televisiva che ha l’obbiettivo di “diffondere tra le casalinghe giapponesi una corretta conoscenza del valore nutritivo delle carni statunitensi”.

Jane, etnicamente, è un ponte tra due razze e due culture. Le chiedono quindi di costruire un ponte culturale a sfondo commerciale tra le stesse due razze e culture. A poco a poco, Jane decide di interpretare in modo sempre più personale questo compito. Inizia quasi subito ad superare lo stereotipo di casa con giardino, bandiera stelle e strisce, barbecue fumante, moglie marito figli tutti biondi sorridenti e fiduciosi, che la filiale giapponese della BEEF-EX aveva in mente.

Qui occorre fare una prima pausa. È bene parlare un attimo del tono. Da queste brevi note potrebbe sembrare che tutto prenda rapidamente facili coloriture no-global. Non è così banale. Jane è un personaggio complesso, attentissimo alle sfumature, dotato di una reale voglia di contatto, di talento per le storie. Il libro diventa così, poco per volta, un mosaico, un arlecchino di quanto vari possono essere gli Stati Uniti d’America e di quanto varia può essere l’incarnazione in terra del concetto di famiglia.

Ci sono delle storie bellissime, raccontate in maniera per nulla condiscendente, senza cercare l’effetto emotivo facile. Ci sono “Cose che fanno battere più svelto il cuore”, come direbbe Sei Shonagon, l’autrice di “Note del guanciale”, una donna vissuta nel Giappone del medioevo, una cortigiana, spirito indipendente, raffinatissima e istruita, che ha lasciato note e riflessioni delicatissime, poetiche e profonde. Cosa c’entra? Sue sono le epigrafi di tutti i capitoli, che rappresentano una specie di filo rosso di riflessioni.

Sei Shonagon è inoltre il terzo vertice di un triangolo femminile. Nel libro infatti vediamo anche dall’altra parte dello schermo. In Giappone c’è Akiko, moglie sottomessa, soffocata e repressa di Ueno. Questi lavora nell’agenzia pubblicitaria incaricata in Giappone di seguire i documentari della BEEF-EX. Akiko è giovane, magra, non ha più mestruazioni. Ueno cerca in tutti i modi di convincerla/costringerla a mangiare carne, spera che i documentari abbiano su di lei un influsso positivo, poiché desidera fortemente un erede, soprattutto come simbolo della sua presunta potenza. È violento, e nei suo viaggi in America per seguire i documentari è molto “attratto” dall’alcool e dalle spogliarelliste.

Se Jane è molto consapevole, pronta ad assumere su di sé la responsabilità di scelte non convenzionali o controcorrente, Akiko all’inizio sente solo oscuramente, in sottofondo, l’ingiustizia della sua vita. Anzi la percezione dell’ingiustizia quasi la spaventa. Anche lei però è affascinata dalla figura e dalle parole di Sei Shonagon.

I tre poli del triangolo sono quindi intrecciati a molti livelli. Jane e Akiko, entrambe, vedono in Sei Shonagon un modello femminile di profondità d’analisi ed emancipazione (soprattutto intellettuale, miracolosa comunque se pensiamo ai tempi in cui è vissuta Sei Shonagon). Hanno rapporti di diverso livello con lo stesso uomo, Ueno, che rappresenta il polo negativo, una concezione maschile del mondo basta su rapporti di forza e pregiudizio, una forza che però si dimostrerà soltanto apparenza. Ed entrambe, con sfumature diverse, dovranno fare i conti sia con la carne come cibo, che con la carne del proprio corpo.

Akiko perché in fondo non ha ancora preso pienamente possesso della carne di se stessa (del suo valore come entità indipendente), e grazie a Jane (indirettamente e poi direttamente) ci riuscirà. Jane perché a poco a poco si addentra nel mondo della produzione della carne che mangiamo. Verrà a contatto con quelle “tecniche” di alimentazione dei bovini che possono provocare lo sviluppo prematuro dei bambini.

Purtroppo, come i casi recenti della cronaca dimostrano, non abbiamo a che fare con invenzione, ma con una realtà sconvolgente e orribile. E quindi, ecco che ritorniamo alla mucca di plastica della copertina. Troppo spesso dimentichiamo di interrogarci sul percorso che porta quello che mangiamo fino al nostro piatto. Quanto percentualmente è “di plastica”? In che modo viene prodotto? Quali sono le conseguenze su noi stessi e sull’ambiente delle nostre scelte alimentari?

Un libro che vale senz’altro la pena di leggere perché racconta molto del nostro mondo, a più livelli. Racconta della condizione femminile e di quanto ancora, anche nel cosiddetto “primo mondo”, ci siano situazioni (materiali e psicologiche) di subalternità. Racconta percorsi personali di formazione. Racconta il mosaico che sta diventando il concetto di famiglia.

Una delle cose che mi piacciono di più è proprio la capacità di calare storie personali, sentimenti, riflessioni che possono dare identificazione senza perdere concretezza di luoghi, odori, rumori. I personaggi lavorano, respirano, mangiano, fanno l’amore in un mondo riconoscibile. Sono coinvolti in vicende che aprono non solo all’interiorità, ma ci fanno riflettere su come è organizzato il nostro mondo. Questo secondo me aggiunge un livello di apprezzamento e di analisi ulteriore rispetto a storie, pur belle, ma più ombelicali, meno ancorate al reale.

di S. Mola